Ein goldener Schimmer durchbricht die Dunkelheit. Kein Dekor, kein Schiff, kein Palast – nur ein Raum aus Licht. Michael Thalheimer reduziert Wagners „Tristan und Isolde“ auf das Wesentliche: auf Klang, Körper und Blick. Seine Inszenierung an der Deutschen Oper Berlin ist von radikaler Einfachheit und zugleich von großer bildnerischer Wucht. Er hat ein Bühnenbild geschaffen, das die Essenz der Sehnsucht, des Verlangens und des metaphysischen Lichts auf beeindruckend reduzierte Weise einfängt. Wo andere auf Überwältigung setzen, vertraut Thalheimer auf die Kraft der Leere – und gerade darin entfaltet sich eine unerwartete Fülle.

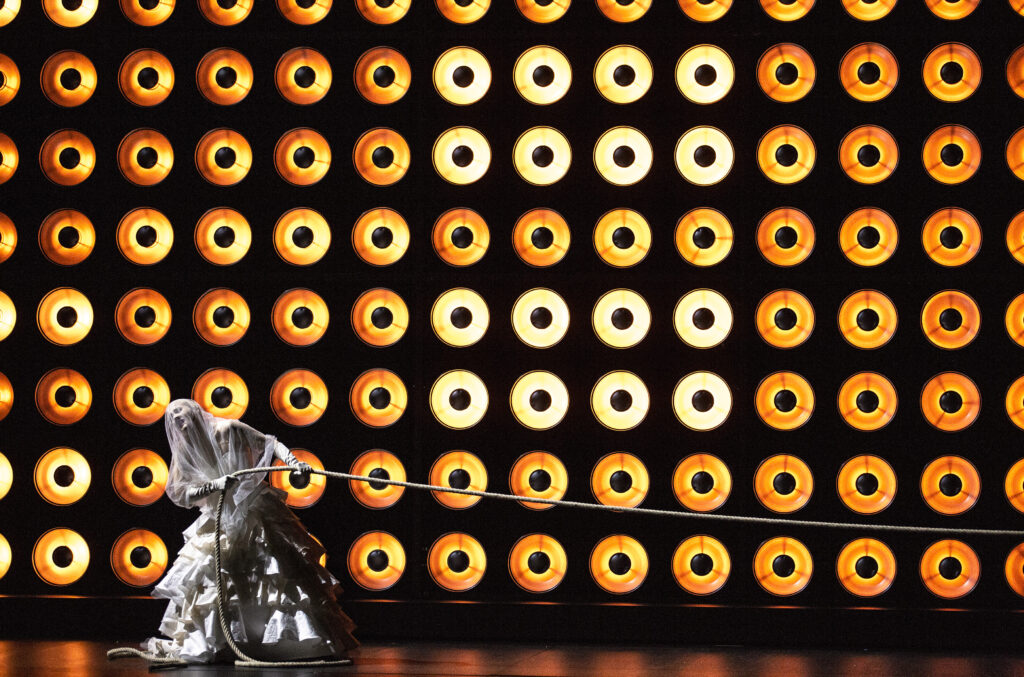

Henrik Ahrs Bühne besteht aus einer Wand aus 260 goldenen Lampen. Sie sind mehr als Beleuchtung: Sie atmen, flackern, brennen, verlöschen. Dieses Licht ist der eigentliche Protagonist des Abends, Symbol der Sehnsucht und Spiegel innerer Zustände. Stefan Bollingers Lichtregie verwandelt es in eine eigene Dramaturgie – von grellem Tag über glühende Nacht bis zum erlösenden Weiß des Liebestods.

Im ersten Akt steht Isolde im Brautkleid, an einem Tau zerrend, das ins Nichts führt. Die grelle Wand blendet sie, als wolle das Licht sie vernichten. In diesem kargen Raum wirken jede Geste, jedes Atemholen wie ein Bekenntnis. Elisabeth Teige gestaltet ihre Isolde mit klarer, jugendlicher Stimme – ohne Pathos, mit intensiver Körperlichkeit. Ihr Ausdruck ist nie laut, sondern konzentriert; ihre Linien tragen das seelische Beben der Figur.

(c) Bernd Uhlig

Clay Hilley singt einen technisch souveränen, kraftvoll strahlenden Tristan, bleibt darstellerisch aber auffallend statisch – was in Thalheimers Konzept fast Absicht zu sein scheint. Die beiden begegnen sich nicht in Leidenschaft, sondern im Abstand. Keine Umarmung, kein Kuss, kein Blick zu viel. Wenn sie sich im zweiten Akt die Pulsadern öffnen, geschieht es ruhig, fast rituell – eine Geste, die das Begehren in Opfer verwandelt.

Gerade in dieser Kargheit offenbart Thalheimer große Regiepräzision. Er vertraut auf kleine Bewegungen, auf die Präsenz der Sänger. Irene Roberts’ Brangäne, farbig und warm, bringt in ihren Warnrufen Menschlichkeit in die asketische Szenerie. Thomas Lehman überzeugt als Kurwenal mit geerdeter Energie und vokaler Klarheit, Georg Zeppenfelds König Marke singt seinen Monolog mit entwaffnender Ruhe – kein Groll, sondern Erkennen.

Im dritten Akt öffnet sich Thalheimers Bildsprache ins Transzendente. Tristan liegt auf dem Boden, das Licht ist verschwunden; die Wand hängt hoch über ihm wie ein entfernter Himmel. Wenn er sich an Isoldes Gestalt erinnert – „Der Tag, der dich umgliss, der Sonne glich in Glanz und Licht“ –, glimmt das Gold kurz auf. Doch er weiß: Das Land, dem er zustrebt, „der Sonne Licht nicht scheint“. Bollinger taucht die Szene in ein fahles Dämmerlicht – eine Zwischenwelt zwischen Leben und Tod.

Als Tristan das nahende „Licht“ zu hören glaubt, flammt die Wand grell auf, nur um im selben Moment zu verlöschen: „Die Leuchte verlischt!“ Er stürzt Isolde entgegen, bricht in ihren Armen zusammen – das Licht stirbt mit ihm.

Dann Stille. Isolde steht allein. Ihr „Liebestod“ beginnt fast unmerklich. „Barg im Busen uns sich die Sonne, leuchten lachend Sterne der Wonne“ – und während sie singt, kehrt das Licht zurück, langsam, fließend, bis der ganze Raum in goldenem Glanz erstrahlt. Kein Tod, kein Aufstieg – eine Verwandlung. In diesem Moment verschmelzen Klang, Körper und Raum zu einem einzigen, atmenden Bild. Wenn Isolde am Ende – umflutet vom goldenen Schimmer der Lampen – in den Liebestod gleitet, wird das Licht zu einer metaphysischen Schwelle: „Wie sie leuchtet, die Welt, wie sie golden mich weckt.“ Diese Verse erklingen, während Elisabeth Teiges Isolde zum flirrenden Schemen vor der Lichtwand wird – ein Aufgehen im goldenen Nichts.

Sir Donald Runnicles begleitet diesen Prozess mit einer großen inneren Ruhe. Sein Orchester spielt nicht wuchtig, sondern durchsichtig und atmend. Holzbläser und Streicher verschmelzen zu einem leisen Glühen; jedes Detail scheint gehört, jeder Klang modelliert.

Am Ende: frenetischer Jubel für Orchester und Sänger, aber deutliche Buh-Rufe für das Regieteam. Viele wollten mehr Bewegung, mehr Leidenschaft, mehr Handlung. Doch Thalheimers „Tristan“ ist kein Drama der Körper, sondern eines der Zwischenräume. Er zeigt Figuren, die im Licht verschwinden – Liebende, die nicht leben, sondern verglühen.

Michael Thalheimers „Tristan und Isolde“ ist kein Bühnenrausch, sondern eine seelische Offenbarung. Die 260 Lampen sind keine Dekoration, sondern ein Symbol des Menschseins – ein flackerndes, endliches Leuchten im Dunkel. In dieser strahlenden Verdunkelung zeigt sich Wagners Werk in seiner reinen Form: als Musik der Sehnsucht, als Licht, das vergeht, während es am hellsten brennt.

.